Tecnologia de Gênero e Humanismo Projetual

- Tainah Papa

- 15 de ago. de 2025

- 5 min de leitura

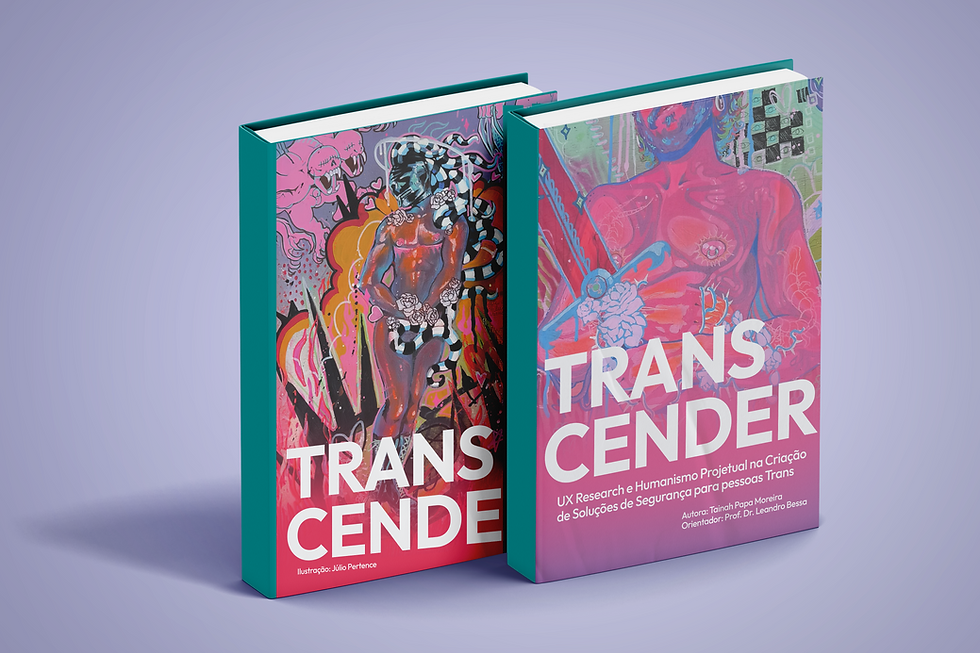

Gênero e design podem convergir entre si, constituindo dois campos do saber que se entrelaçam através das experiências da vida prática, mas também pela via da imaginação. É possível perceber essa correlação por meio da capacidade de pessoas não heteronormativas de se projetarem em novas configurações tecno-simbólicas do corpo, assim como em nossa habilidade, como pessoas LGBTI+, de agenciar constantes transformações na realidade. Essas transformações se manifestam em diversas esferas, incluindo a indústria do entretenimento e da pornografia; relacionamentos homoafetivos, transafetivos, poliamorosos e casamentos não monogâmicos; na indústria da moda com seu enfoque cada vez mais andrógino e não binário; bem como no esgarçamento das práticas jurídicas e legislativas conservadoras; também na reconfiguração do ambiente de trabalho, que se vê impelido à lidar cada vez mais com as diversidades. Todas essas mudanças socioculturais, políticas, biopolíticas, legais e “farmacopornográficas” (PRECIADO, 2018) demonstram a potência dos corpos trans, travestis, não binários, lésbicos, gays, queer+ em investirem suas existências numa constante reinvenção de si, exercendo influência nos espaços em que vivem e nas relações que os cercam. Nossa proposta consiste em explorar a noção de “tecnologias de gênero”, elaborada por Teresa de Lauretis (1994), e em diálogo com Paul B. Preciado e Amara Moira, relacioná-la com o design, demonstrando o papel central que a imaginação e a ressignificação dos paradigmas vigentes exercem tanto nas expressões de gênero quanto nos processos projetuais do design. Entende-se que o design é mediado pela lógica do “humanismo projetual”, desenvolvida por Gui Bonsiepe (2011). Em seguida, sob uma perspectiva aplicada, utilizando ferramentas processuais e metodológicas do design de informação com foco na experiência do usuário (UX), apresentaremos a criação e desenvolvimento do aplicativo Transcender – um ambiente virtual voltado para troca de informações sobre espaços considerados seguros ou perigosos para pessoas transgênero. Nossa tentativa aqui é de articular noções de gênero com o campo teórico-prático do design. Para isso, consideramos três pressupostos: i) Que a noção de tecnologia não está somente atrelada à ideia de aparato técnico (hardware), mas sim a um conjunto de saberes – míticos, simbólicos, científicos, populares e mesmo técnicos – que atuam na dinâmica de transformação da sociedade. Além disso, produtos midiáticos (ficcionais e tecno-simbólicos), como o cinema e seus derivados, a indústria fonográfica, o mercado editorial, os espaços virtuais entre outros, compõem o corolário dessa noção de tecnologia; ii) A imaginação é uma parte fundamental na construção social e coletiva das identidades dissidentes e na ressignificação dos gêneros; iii) O design é também um campo para as democracias, pois tem a capacidade de produzir produtos e ferramentas que possam reconhecer e dar voz aos grupos e pessoas marginalizadas. Gênero e Design As problematizações que Teresa de Lauretis trouxe à discussão de gênero nos anos 80 situam-se em um contexto marcado pelo debate da “diferença sexual”, o qual estava confinado ao “arcabouço conceitual de uma oposição universal do sexo (a mulher como a diferença do homem, com ambos universalizados [...])” (LAURETIS, 1994, p. 206). Essa discussão girava em torno do senso de universalidade e naturalismo do par sexo-gênero, que hoje está amplamente superado. Evidentemente, não podemos ignorar que, na arena político-partidária, essa discussão ainda circula no nível das superficialidades e do senso comum. As reflexões de Lauretis foram cruciais para compreendermos que as subjetividades e identidades de gênero se constituem em um conjunto de representações e autorrepresentações, em uma dinâmica de reversibilidade, que a sociedade incorpora ao pensar e operar as categorias de gênero. Para Lauretis, “A representação do gênero é a sua construção – e num sentido mais amplo pode-se dizer que toda a arte e a cultura erudita ocidental são um registro da história dessa construção” (1994, p. 209). Sabemos que a noção de representação encontra-se sobrecarregada de disputas conceituais e paradigmáticas. Sabemos também que em meio a tantas crises na atualidade, estamos vivenciando de forma acentuada uma crise das representações, especialmente no contexto digital. Dietmar Kamper foi incisivo a esse respeito: “Há uma escalada da morte. Não se pode viver nem morrer em reservatórios superficiais. No silêncio diante das imagens, há o pressentimento de algo que emerge do ‘mais íntimo’ de uma virtualidade mediada: a absoluta falta de respostas” (KAMPER, 2016, p. 29). Sua visão de um mundo nulodimensional, por ser digital e tecnológico, resulta na ausência de respostas e na morte da imaginação, e regredimos. Para Kamper: “O triunfo da superfície sobre o espaço, das imagens sobre os corpos, atrai para si, como que à força, uma derrota secular da visão” (Idem). De outro modo, no campo dos discursos, a representação em Lauretis está relacionada às disputas de produção, seguindo a linha de pensamento foucaultiana. Isso, abrangendo os produtos audiovisuais, mas também, para nós, os produtos comunicacionais, mediáticos e de design. Por outro lado, a noção de gênero para Lauretis está ancorada nessa mesma ideia discursivo-tecnológica, vinculada à linguagem e ao agenciamento do poder. Em diálogo com Foucault, Lauretis afirma: [...] pode-se começar a pensar o gênero a partir de uma visão teórica foucaultiana, que vê a sexualidade como uma ‘tecnologia sexual’; desta forma, propor-se-ia que também o gênero, como representação e como auto representação, é produto de diferentes tecnologias sociais, como o cinema, por exemplo, e de discursos, epistemologias e práticas críticas institucionalizadas, bem como das práticas da vida cotidiana (LAURETIS, 1994, p. 208). Por essa perspectiva, podemos afirmar que a abordagem de gênero de Lauretis corresponde a uma relação social, onde o indivíduo é compreendido por meio de uma dinâmica de classe, onde o gênero não representa somente um indivíduo, mas também um grupo, uma categoria, uma “relação de pertencer”. De modo semelhante, Judith Butler (1990; 2019) encara o gênero como uma construção social e performática. Ou seja, é algo que transcende a naturalidade e adentra o reforço de práticas culturais e sociais, constituindo-se como uma performance repetida e reiterada que cria a ilusão de estabilidade e coerência das identidades de gênero, que é antagônica à noção de algo estático ou binário. Ao contestar a ideia de que existem apenas duas categorias fixas e opostas de gênero, como masculino e feminino, a autora argumenta que essas categorias estão diretamente relacionadas a uma série de normas e expectativas comportamentais em relação à representatividade de cada gênero, muitas vezes impostas de forma coercitiva e repressiva. Assim, de acordo com Butler (2019), o gênero é uma construção social continuamente produzida e mantida por meio de práticas e performances baseadas em estruturas de heteronormatividade, não sendo algo inerte ou biologicamente determinado. Como a autora destaca: “O gênero de uma pessoa é realizado no tempo como efeito de determinados desempenhos”, pois “o gênero é sempre um feito, ainda que não seja obra de um sujeito tido como preexistente à obra” (BUTLER, 2019, p. 56) Confira o Artigo completo em: https://proceedings.science/compos/compos-2024/trabalhos/tecnologia-de-genero-e-humanismo-projetual-como-fundamentos-para-criacao-do-apli?lang=pt-brg

Comentários